di Giuseppe Guarino

Matteo 1:25

Qual è la lettura corretta?

Matteo 1:25 è un brano che, dal punto di vista testuale, e non della traduzione in sé, sembra abbia creato diverse soluzioni, magari nel tentativo degli scribi di eliminare l’imbarazzo di poter intendere che Maria abbia avuto altri figli oltre Gesù, definendolo “primogenito”.

Mi interesso da molti anni alla trasmissione del testo originale del Nuovo Testamento. Si tratta di una materia molto affascinante, ed anche importante per chi studia le Scritture in un modo particolarmente approfondito. Tecnicamente ci troviamo all’interno di studi filologici, che comunque non riguardano solo i testi biblici, ma ogni libro che viene dall’antichità, dai tempi quando non esisteva la stampa e la diffusione e preservazione di un testo era affidata alla copiatura in manoscritti. Ho letto molti testi in lingua inglese, di quella materia che viene chiamata “textual criticism”, in italiano “critica del testo” o “critica testuale”. Anni fa ho raccolto le mie conclusioni in un libro: “The Majority Text of the Greek New Testament”. Ancora oggi è un libro che mi da soddisfazione e viene apprezzato, in particolare negli Stati Uniti. L’ho tradotto in italiano, ma è passato quasi inosservato.

Spesso le differenze che ravvisate tra una versione biblica e l’altra non sono dovute a scelte del traduttore bensì dalla scelta fatta dagli editori a monte, quando decidono quale edizione critica del testo originale adottare.

La traduzione della Diodati del 1649 è la seguente:

“Ma egli non la conobbe, finché ebbe partorito il suo figliuol primogenito. Ed ella gli pose nome Gesù”.

Per il Nuovo Testamento, Diodati traduceva il testo greco allora pubblicato e accettato pressoché unanimemente e per questo definito “Textus Receptus”, “Testo Ricevuto”. Si trattava di una edizione critica che riproduceva l’originale di alcuni manoscritti assemblati da Erasmo da Rotterdam. Erasmo usò pochi manoscritti, è vero. Molti gliene fanno una colpa. Ma la realtà dei fatti è che il testo da lui pubblicato rispecchia quello contenuto nella stragrande maggioranza delle copie manoscritte che possediamo – circa 6.000 per il testo greco soltanto.

“ma egli non la conobbe, finché ella ebbe partorito il suo figlio primogenito, al quale pose nome Gesú” (Nuova Diodati).

La Nuova Diodati sostanzialmente aggiorna linguisticamente la traduzione del Diodati e, quindi, possiamo dire che indirettamente, per il Nuovo Testamento almeno, traduce anch’essa il Textus Receptus.

Sul finire del XIX secolo accade qualcosa di straordinario: diventano disponibili i due più antichi e completi manoscritti in greco che a tutt’oggi possediamo, il Codice Vaticano ( si chiama anche B) e il Codice Sinaitico, chiamato così perché ritrovato sul monte Sinai da Tischendorf, un famoso studioso. Visto il prestigio del codice Sinaitico e il fatto che la lettera “A” fosse già stata utilizzata per indicare il Codice Alessandrino (V sec.), per identificarlo si optò per la prima lettera dell’alfabeto ebraico, א (Alef). Mentre, inebriato dalla propria scoperta, Tischendorf rivide tutta la sua ottava edizione del Nuovo Testamento greco in base alle letture del codice Sinaitico, dall’altra parte, due studiosi, Westcott e Hort, colsero l’occasione dei nuovi ritrovamenti per portare in auge, con una propria teoria, il testo cosiddetto “alessandrino”, cioè quello che si immagina fosse più in voga in Egitto e Alessandria in particolare, sostenuto adesso dai due più antichi manoscritti a disposizione, appunto i codici Vaticano e Sinaitico, entrambi risalenti al IV secolo. Aiutati dal semplice – ma io direi semplicistico – concetto che considera la lettura contenuta nel manoscritto più antico come quella più prossima all’originale, il “Neutral Text” di Westcott e Hort conquistò facilmente sia il mondo accademico, che impazziva dalla voglia comunque di detronizzare il Textus Receptus, sia il credente medio. Inascoltate le voci di chi contrastava i due studiosi, anche perché veniva fatto alla luce di basi molto meno comprensibili all’uomo medio e che sostenevano posizioni che la critica comunque non vedeva di buon occhio.

Nacquero le varie versioni di inizio XX secolo, basate su questo testo “riveduto” – “aggiornato”, “migliorato”, a detta dei suoi sostenitori.

In Inghilterra nacque la Revised Version, nel 1881. In Italia, nel 1925, venne pubblicata la Riveduta Luzzi.

“e non la conobbe finch’ella non ebbe partorito un figlio; e gli pose nome Gesù” (Riveduta Luzzi).

Luzzi omette la parola “primogenito”, seguendo la lezione del testo greco “riveduto”.

Il XX secolo è un momento molto importante per le scoperte di nuovi manoscritti e vengono riportati alla luce papiri addirittura risalenti alla fine del II secolo. Il Papiro 75 (P75) e il Papiro 66 (P66), per nominarne due, risalgono al II/III secolo e contengono il vangelo di Giovanni e altre porzioni del Nuovo Testamento. Un frammento, particolarmente significativo perché appartenente ad un manoscritto fronte/retro, il P52, risale a circa il 125 d.C. – ma alcuni credono sia risalente addirittura alla fine del I secolo.

Queste scoperte segnarono una nuova tappa nell’approfondimento degli studi di critica testuale. Sostanzialmente la teoria di Westcott e Hort venne totalmente demolita dalle nuove evidenze – e già poggiava su fondamenta di sabbia. Sulle sue macerie sorse (sto semplificando) il sistema di valutazione delle letture dei manoscritti basato sul metro di giudizio del singolo critico, lettura per lettura, chiamato metodo eclettico. Dall’altra guadagnò terreno e argomentazioni la scuola di pensiero che difende il testo cosiddetto Maggioritario, se non addirittura il Textus Receptus. Il testo “eclettico” è quello oggi più in voga, nonostante la sua fortuna sia dovuta agli errati principi di Westcott e Hort che hanno tracciato il solco che ormai sicuri seguono tutti gli studiosi che vogliono approvazione dagli ambienti accademici – siano cattolici o protestanti. Kurt e Barbara Aland, Bruce Metzger, il cardinale Martini, sono tra i nomi principali di coloro che stanno dietro la ricostruzione del testo greco della United Bible Societies e il suo quasi gemello, Nestle-Aland, credo ormai giunto alla XXVIII edizione. Quasi tutte le versioni bibliche oggi sono basate su questo testo. Da qui la lettura delle traduzioni più recenti.

Nuova Riveduta 2006: “e non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio; e gli pose nome Gesù”.

Riveduta 2020: “e non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio, al quale pose nome Gesù”.

Non è una tragedia. Anche nelle versioni più moderne troviamo la parola “primogenito” riferita a Gesù in Luca 2:7. E tutti gli studiosi che ho menzionato, a qualsiasi corrente di pensiero appartengono, dalle evidenze oggettive dei manoscritti, arrivano alle stesse conclusioni sull’attendibilità del Nuovo Testamento. Vale la pena citare qualche affermazione.

“Poco conta da quale prospettiva consideri la cosa. Il Nuovo Testamento è di gran lunga il documento dell’antico mondo greco-romano meglio attestato”. Daniel Wallace

Nonostante l’incredibile numero di manoscritti per il Nuovo Testamento greco “… l’ammontare di ciò che può in ogni senso chiamarsi variazione sostanziale non è che una minima frazione di tutte le varianti, e a malapena raggiunge la millesima parte dell’intero testo”. B. F. Westcott e F.J.A. Hort

“Non esiste nessuna raccolta di letteratura antica al mondo che goda di una tale attestazione testuale come il Nuovo Testamento”. F. F. Bruce

Questo perché sia chiaro che non stiamo discutendo qui dell’attendibilità del testo del Nuovo Testamento, perché rimane; bensì del dettaglio di una lettura. Che sembra una cosa apparentemente insignificante, ma che allo studioso può spiegare molte cose, se mosso dalla curiosità e dal conseguente desiderio di indagine.

Forse è proprio perché le suddette affermazioni sulla dimostrabilità della sovrannaturale preservazione del testo biblico vengono prese davvero alla lettera, e ne vengono fatti dei principi sui quali basare il proprio lavoro di studio dei manoscritti, che alcuni studiosi, sempre in numero crescente, scartando il testo Neutrale di Westcott e Hort, rimanendo perplessi sul cosiddetto testo Standard che viene fuori dal metodo eclettico, oggettivamente piuttosto soggettivo, propongono di ridare l’importanza che merita al testo Maggioritario come la fedele trasmissione del testo del Nuovo Testamento dalle sue origini a tutto il periodo che precedette la nascita della stampa a caratteri mobili.

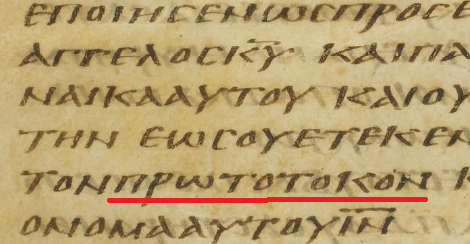

Su Matteo 1:25 la questione diventa particolarmente interessante quando andiamo a considerare come gli sviluppi del culto mariano abbiano potuto influenzare la tradizione manoscritta alessandrina, che era particolarmente portata ad emendare il testo biblico, e non solo, con omissioni di parte del testo ritenute superflue o indesiderate.

Una menzione particolare in questa discussione, è per la versione CEI, Conferenza Episcopale Italiana, che fa una scelta un po’ singolare.

“La quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio, che egli chiamò Gesù.”

Il testo critico adottato è senz’altro il Nestle-Aland, United Bible Societies, ma la traduzione abbandona la letteralità del testo greco originale per togliere di mezzo quel “fino a che” o “finché” (ἕως οὗ) che invece si trova nelle altre versioni e nel testo greco originale, che sembra – e in realtà lo fa – mettere in discussione la dottrina cattolica della perenne verginità di Maria. Questa versione è quindi certamente errata, nel senso che proprio non traduce il testo ma lo rilegge secondo una propria preconcetta valutazione dottrinale.

Le due vere alternative rimangono quindi le traduzioni letterali del testo Maggioritario/ Textus Receptus da una parte o quelle del Nestle-Aland / UBS.

Vediamo la traduzione interlineare delle due possibili ricostruzioni critiche del testo.

TEXTUS RECEPTUS / MAGGIORITARIO

καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ

e non conobbe lei fino a quando

ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον·

partorì il figlio suo primogenito

καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.

e chiamò il nome suo Gesù

NESTLE ALAND/UBS

καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ

e non conobbe lei fino a quando

ἔτεκεν υἱὸν

partorì figlio

καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.

e chiamò il nome suo Gesù

Sono dell’opinione che la lettura che includa “il suo figlio primogenito” sia da ritenersi originale. Lo sparuto numero di evidenze contro dimostra soltanto l’eccessivo zelo di alcuni scribi (al pari di quelli che hanno tradotto la versione CEI) preoccupati in alcuni ambienti di tutelare la perenne verginità di Maria.

Giuseppe Guarino

19 aprile 2025

______________

Per approfondimenti consiglio senza riserve il libro di Renato Giuliani, “Le origini gnostiche del culto mariano”, edito da Passaggio. Per chi fosse interessato alla questione della critica testuale, invece, propongo il mio “Il testo Maggioritario”.

Per acquistarli cliccate sulle rispettive copertine.

|

|